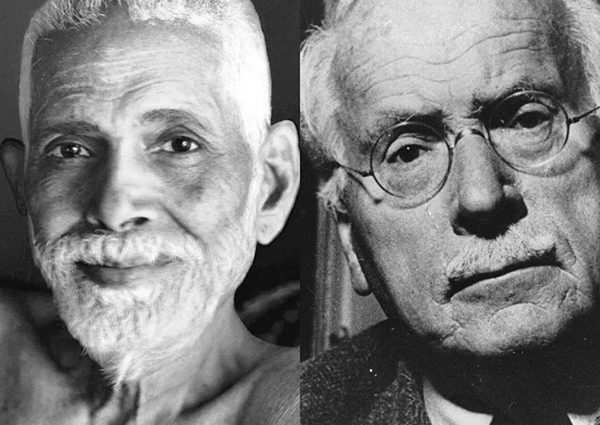

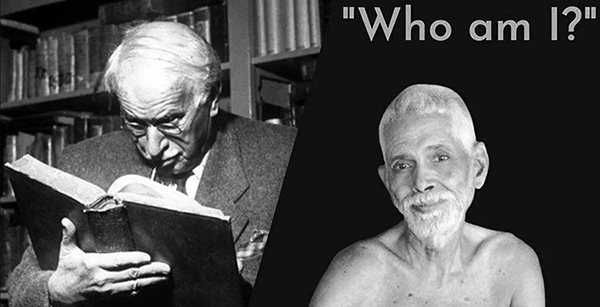

На днях в интернет-магазинах появилась знаковая книга Олега Давыдова о легендарном швейцарском психоаналитике и мистике Карле Густаве Юнге «Жизнь Карла Юнга: шаманизм, алхимия, психоанализ» (серия «Места силы/Шаманские экскурсы»). Это развернутая биография Юнга, подкрепленная тщательным и глубоким анализом его теорий и практик, связанных как с научным миром, так и с тонкими мирами шаманизма, алхимии и визионерства. Готовя эту книгу к публикации, ее редактор Глеб Давыдов, опираясь на изложенные в ней факты и высказывания Юнга, разобрался в таинственной истории, связанной с поездкой Юнга в Индию, когда он, несмотря на сильную тягу, так и не посетил своего великого современника, мудреца Раману Махарши, в чьих наставлениях, казалось бы, так много общего с научными выкладками Юнга. Глеб Давыдов проанализировал теории Юнга о «самости» (self), «отвязанном сознании» и «индивидуации» и сопоставил их с ведантическими и рамановскими понятиями об Атмане (Естестве, Self), само-исследовании и само-реализации. Что общего между Юнгом и Раманой Махарши, а что разительно их друг от друга отличает?

В 1944 году, на семидесятом году жизни, Карл Густав Юнг сломал ногу, а вскоре после этого с ним случился инфаркт. Эти два события ознаменовали начало одного из решающих этапов его «индивидуации» — так называл он процесс, который в эзотерических кругах многие считают своего рода «научным аналогом просветления».

В своих «Воспоминаниях» несколько позже Юнг будет говорить об этом периоде после перелома и инфаркта как о времени «на грани смерти»: «Видимо, я достиг какого-то предела. Не знаю, был ли это сон, или экстаз. Но со мной начали происходить очень странные вещи».

Среди «странных вещей» были сны, видения, различные трансперсональные переживания, депрессия и переживание «вечного блаженства» (как назвал это сам Юнг). В нескольких снах того времени Юнгу являлся некий индийский йог. В одном видении этот «черный индус, одетый во все белое», сидел на каменной скамье в позе лотоса — «совершенно неподвижно и ожидал меня». «К нему вели две ступеньки, — продолжает Юнг. — Когда я подошел к ступенькам, то испытал странное чувство, что все происходившее со мной прежде, — все это сброшено. Все, что я намечал сделать, чего желал и о чем думал, — вся эта фантасмагория земного существования вдруг спала или была сорвана, и это было очень больно».

В другом сновидении Юнг попадает в маленькую часовню… «Странно, но на алтаре я не увидел ни образа Марии, ни распятия, а лишь искусно разложенные цветы. На полу перед алтарем лицом ко мне сидел йог в позе лотоса, погруженный в глубокую медитацию. Присмотревшись, я вдруг понял, что у него мое лицо. Я проснулся в испуге, с мыслью: «Вот оно что, выходит этот йог — тот, кто думает обо мне. Он видит сон, и этот сон — я». У меня была полнейшая уверенность, что, когда он проснется, меня не станет».

В том же самом 1944 году Юнг написал текст, который стал известен под названием «Об одном индийском святом». Текст вышел тогда в качестве предисловия к книге «Путь к себе. Учение и жизнь индийского святого Шри Раманы Махарши из Тируваннамалая», автором которой был друг Юнга, индолог Генрих Циммер.

Юнг в этом предисловии рассказывает о событиях, случившихся с ним шестью годами раннее во время его поездки в Индию. Одним из важнейших моментов той поездки стало неожиданное решение Юнга не ехать к тому самому индийскому святому мудрецу Рамане Махарши. Юнг тогда уже добрался до Мадраса (сейчас Ченнай), откуда до Тируваннамалая, где жил Рамана, оставалось буквально два шага («две ступеньки»). Но вдруг решил не ехать.

О Рамане Юнг слышал от многих своих современников и коллег. Больше всего – как раз от Генриха Циммера, который был совершенно очарован наставлениями Раманы. Узнав, что Юнг едет в Индию, Циммер настойчиво рекомендовал ему посетить Махарши. И вот шесть лет спустя Юнг пишет это предисловие к книге Циммера (уже к тому моменту умершего). И пытается объяснить свое избегание. Эта «объяснительная записка» довольно пространна и витиевата. Из нее очевидны борения и противоречия, которыми был охвачен Юнг в отношении Раманы Махарши. Видно, что швейцарскому аналитику с одной стороны симпатичны слова святого (и действительно, идеи доктора Юнга о «самости» и «индивидуации», казалось бы, близки и даже родственны тому, о чем говорил Махарши), а с другой стороны что-то Юнга явно отталкивает…

«Вероятно, мне все-таки следовало посетить Шри Раману, — пишет Юнг. — Но я боялся, что если когда-нибудь снова приеду в Индию, дабы наверстать упущенное, то все произойдет точно так же: несмотря на уникальность и неповторимость этого, без сомнения, значительного человека, я не смогу собраться с силами, чтобы увидеть его самому. Дело в том, что я сомневаюсь в его уникальности: он типичен, а этот тип был и будет. Поэтому-то у меня и не было необходимости навещать его; я видел его в Индии повсюду – в образе Рамакришны, в его учениках, в буддистских монахах и в бесчисленных иных формах индийской будничной жизни, а слова его мудрости суть некое «sous-entendu» (подоплека, фр.) индийской душевной жизни».

Уже в этих строках очевиден страх, едва прикрытый изворотливыми ходами мысли и вихлянием фраз. Да и сны Юнга про йога (в котором, конечно, можно узнать Раману Махарши) тоже преисполнены совершенно панического страха встречи с этим йогом – встречи, сулящей Юнгу, по его ощущениям, боль развенчания «фантасмагории земного существования» и полное растворение в небытии.

О том, что это был именно страх, говорили уже многие. В том числе и духовные Мастера. Например, Муджи: «Может быть, он думал что-то вроде: если я встречу этого Махарши, я не смогу жить как прежде, быть великим Карлом Юнгом. Что-то в нем чувствовало угрозу. Не сердце. А что-то в уме». Еще категоричнее высказался Ошо: «Юнг был в Индии. Он посмотрел на Тадж Махал, он съездил в Калькутту, в Бомбей. И везде ему говорили: «Ты великий психолог, и первое место, куда ты должен поехать, – это на юг Индии, к человеку, который известен тем, что знает себя, к Рамане Махарши». Но он не поехал туда. И в своем дневнике он признавался, что просто испугался, он боялся посмотреть в глаза человеку, который знает себя. «Я боялся, потому что я не знаю себя». И он вернулся обратно, так и не поехав к Рамане. И когда он вернулся, он, должно быть, чувствовал себя виноватым. Потому что это неправильно для психолога, бессмысленно – ехать смотреть руины дворцов. Он ведь даже не был историком. И из-за этого чувства вины он стал писать против индийского мистицизма».

Ошо, видимо, имеет в виду как раз предисловие Юнга к книге Циммера. Чтобы понять, что же именно страшило Юнга, рассмотрим далее это предисловие подробнее, а заодно взглянем на некоторые другие тексты Юнга и попробуем определить, в чем отличие юнговского понятия «индивидуация» от ведантического «само-реализация».

«Только-мудрость и только-святостъ, боюсь, в наиболее выгодном освещении являются в литературе, и там их слава неоспорима», — пишет Юнг в этой статье. И опять бросается в глаза это рассыпанное по всему тексту «боюсь». Явный страх «только-мудрости и только-святости» — вот страх Юнга. Он хотел чего-то еще, кроме этого. Чего же?

«Читать мысли Шри Раманы – прекрасно. В них перед нами встает настоящая Индия с ее дыханием отвратившейся и отвращающейся от мира вечности, песнь тысячелетий, подхватываемая миллионами живых существ, словно напев цикад в летней ночи. Эта мелодия надстраивается над единым великим мотивом, что без устали, пряча свое однообразие под пленкой тысячи цветовых отражений, вечно обновляется в индийском духе; его новейшей инкарнацией и является сам Шри Рамана: это драма ахамкары («действующего Я», т.е. сознания Я), противостоящей атману (самости, или Non-ego) и одновременно нерасторжимо связанной с ним. Махарши называет атман также «Я – Я»: это характерное название, ибо самость переживается как субъект субъекта, как собственный источник и лестница, ведущая Я, чье (ложное) стремление всегда заключается в присвоении той автономии, предчувствием которой оно обязано именно самости».

Дикие слова, в которых перемешались попытки выражаться поэтично с превратным пониманием индийской духовности – недопониманием самой ее сути… И уже в этих строках видно, что ахамкару и Атман Юнг трактовал не вполне так, как говорил о ней Рамана и индийские ведантические учения. И дальше в этой статье Юнг бегло очерчивает разницу (как он сам ее видел) между своими теориями и индийскими указателями:

«Индийское понятие «Я» и «самости» на самом деле не психологическое, а, можно сказать, столь же метафизическое, как «человек и бог». Индус так же далек от познавательно-критической точки зрения, как и наш религиозный язык. Он, индус, находится еще в «до-кантовском» состоянии. Эта проблема в Индии неизвестна, так же как она еще в значительной степени неизвестна у нас. Поэтому в Индии еще нет психологии в нашем смысле слова. Индия находится на «до-психологической» стадии, т.е., говоря о «самости», она ее полагает. Психология этого не делает».

Если перевести научную заумь этих таких просвещенных, но в то же время таких надменно-варварских утверждений, то в двух словах они сводятся к следующему: для остановившегося в своем развитии на стадии «религиозного» сознания индийца «самость» (Атман, Естество) есть исключительно предмет веры, в то время как для нас, ученых европейцев, это научная гипотеза. Мы смотрим на «самость», говорит Юнг, с позиции познавательно-критического мышления. А индийцы приравнивают «самость» к Богу. Это «является специфически восточной интуицией, к которой психологии нечего больше добавить, кроме того, что в принципе такие суждения находятся далеко за пределами ее компетенции. С точки зрения психологии можно лишь констатировать, что феномен «самость» обнаруживает религиозную симптоматологию, как и все те высказывания, которые связаны с термином «бог»».

Говоря так, Юнг как бы «умывает руки», чтобы только не потерять лицо перед научной общественностью. Он бы, может, и рад признать, что Самость – это Бог, но тогда его бы перестали всерьез воспринимать как ученого. И, видимо, главную угрозу от встречи с Раманой он чувствовал в первую очередь для своих научных концепций – открытий, которыми так дорожил и которые делали его тем, кем он был в своих собственных глазах и в глазах мировой научной общественности.

Очевидно, Юнг очень не хотел бы, чтоб его работы обозначили как ненаучные. Доказательством этому служит факт, что он даже спрятал* от глаз публики едва ли не главный труд всей своей жизни, визионерскую «Красную книгу». * Существует версия, согласно которой спрятать от публики «Красную книгу» не было волей непосредственно Юнга. Дескать, в банковский сейф ее убрали в 1984 году его наследники. Однако если даже это и не было озвученным распоряжением самого Юнга, меняется мало что. Известно, что в 1930 году именно Юнг убрал книгу в сервант, и запер его на ключ, дав тем самым своим наследникам четкий сигнал: «совершенно секретно». И пока его научные тексты не стали непререкаемо авторитетны, книга так и оставалась «закопана» и «забыта» (лежала в сейфе аж до 2009 года)… А ведь на старости лет Юнг признавался в связи с работой над ней: «Годы, когда я наблюдал за внутренними образами, были самым важным временем в моей жизни. Все остальное берет начало в этом периоде». Кстати, в «Красной книге», в числе прочего, выведен также и бог-самость, некий алхимический Абраксас («бог над богом и дьяволом»), который по всем описаниям получается тождественным тому, что Юнг понимал под термином «самость».

А началась работа над «Красной книгой» так: в 1914 году Юнг позволил себе день за днем погружаться в мир фантазий и видений, которые затем последовательно записывал в черные тетради (из которых позже сложилась «Красная книга», написанная им собственноручно каллиграфическим почерком и собственноручно проиллюстрированная алхимическими визионерскими рисунками). В этих фантазиях он взаимодействовал с различными персонажами, являвшимися ему из глубин бессознательного. В том числе там он встретил своего наставника, мага по имени Филемон. Который стал учить его основам того, что вполне было схоже с рамановским методом «само-исследования».

Отличие этого юнговского (филемоновского) само-исследования от рамановского, впрочем, тоже было довольно существенным. Если Рамана предлагает просто сразу отбросить все, что наблюдается как нечто отдельное от мысли «я», и энергетически (всем своим вниманием) погрузиться в эту «я»-мысль и «упасть» в то, откуда она возникает, позволив «я»-мысли раствориться в Естестве (в Атмане), то Юнг (Филемон) предлагает, отсеяв все, остановиться на утверждении своей обособленности. Эта обособленность для него – самое важное. Она если и не сама индивидуация, то, по крайней мере, важнейшая ее предпосылка.

Важно, говорит Филемон, «обособиться», «отличить» себя от всего остального. Потому что иначе тебя просто нет. А есть только некое «Ничто», или «Полнота», которую он называет «Плеромой». Он говорит о ней так: «В ней прекращает свой путь бытие и помышление, поскольку вечное и бесконечное не имеет свойств. Там нет никого, потому как иначе некий Тот отличался бы от Плеромы и имел свойства, которые делали бы его отличным от Плеромы». И далее: «В Плероме есть все и ничего: не стоит помышлять о Плероме, ибо это означало бы саморастворение».

Из Плеромы возникает Творение. «Творение пребывает не в Плероме, но в себе. Плерома есть начало и конец Творения. Она проходит его насквозь… Хотя Плерома проходит непременно насквозь, нет у Творения в том части». Это относится и к человеку: «Мы же сама Плерома и есть, ибо мы часть вечного и бесконечного. Нет у нас, однако, в том части, ибо мы бесконечно отдалены от Плеромы — не пространственно либо временно, но сущностно, — тем, что отличны от Плеромы как Творение, имеющее пределы в пространстве и во времени».

Представление Юнга о Плероме, таким образом, вполне можно приравнять к ведической концепции о «ниргуна-Брахмане», то есть об Абсолюте вне качеств, чистой Целостности, из которой не выделено никаких частностей – никаких объектов и соответственно никакого сознающего субъекта.

Сознанием Юнг называет «сознающее» и «проявленное, осознаваемое». Оно проистекает из бессознательных содержаний (из потенций непроявленного). Сознание «пробуждается каждое утро из глубин сна, бессознательного состояния. Оно подобно ребенку, который ежедневно рождается из материнской первоосновы — бессознательного. Как показывает строгое исследование бессознательных процессов, сознание не просто находится под их влиянием, но и постоянно вытекает из бессознательного в форме бесчисленных спонтанных представлений», — сообщает Юнг в докладе «К психологии восточной медитации», прочитанном в 1943 году. По Юнгу, сознание возникает в результате процесса дифференциации («отличимости»), то есть различения одного от другого. Филемон в «Красной книге» говорит: «Творение есть отличимость. Оно отличимо. Отличимость — его сущность, потому оно и отличает. Человек отличает потому, что сущность его есть отличимость. Посему отличает он и свойства Плеромы, коих не существует. Он отличает их по своей сущности».

То есть, человеческий ум устроен так, что не может не делить целое на части, отделять одно от другого, наделяя эти вещи различными качествами, поэтому даже бескачественную полноту/пустоту он наделяет качествами, когда начинает о ней размышлять. Если человек перестает различать, он, по Юнгу, неизменно погружается в бессознательное состояние, а то и вовсе растворяется в ничто, перестает быть собой, а значит, по мнению Юнга, прекращает существовать.

Таким образом, для Юнга это само-исследование было не растворением себя в Абсолюте, а, напротив, утверждением себя для того, чтобы не исчезнуть в Абсолюте (что казалось Юнгу равносильным тому, чтобы просто перестать быть) или хотя бы чтоб не стать игрушкой в руках содержаний (духов) коллективного бессознательного, архетипов. Рамановское же исследование призвано растворить «я»-мысль в Абсолюте (в Атмане), чтобы восторжествовала Истина и человек стал истинным Собой, а не неким маленьким ограниченным представлением о самом себе как о теле и конкретной отдельной личности. И тем самым раскрыл в себе безграничный (ну и, конечно, божественный) потенциал. (В то время как Юнга, по большому счету, вообще мало заботила «Истина», для него это было слишком духовное понятие, «только-святость»; очевидно, его больше занимало простое душевное здоровье, точнее – психологический комфорт личности, который, по сути, он и называл «целостностью».)

Филемон говорит: «Наша сущность есть отличимость. А не будем той сущности верны, то и отличим себя недостаточно. Потому нам должно творить отличаемость свойств». Отвечая же на вопрос: что плохого если не отличать себя? — маг поясняет: «Не отличая, угодим мы за пределы своей сущности, за пределы Творения, и низвергнемся в неотличимость, а она есть иное свойство Плеромы. Мы низвергнемся в саму Плерому и перестанем быть Творением, себя обрекая растворению в Ничто. А это Смерть Творению».

Тут открывается основной страх Юнга: он панически боится растворения, потери себя в мнимом («полагаемым», выдуманном его умом) «Ничто». Дальше Филемон говорит: «Мы, стало быть, умрем в той мере, в каковой не станем отличать. Оттого-то естественное устремление Творения направлено к отличимости противу изначальной опасной тождественности. Имя тому устремлению PRINZIPIUM INDIVIDUATIONIS. Тот принцип есть сущность Творения».

Таким образом, суть юнговской «индивидуации» в том, чтобы утвердить свою уникальность как сотворенного отдельного от всего остального человеческого существа. В книге «Отношения между «я» и бессознательным» (1928) Юнг пишет об этом так: «Почему же так желательно, чтобы человек индивидуировался? Это не только желательно, но прямо-таки необходимо, поскольку из-за смешения с другими индивидуум совершает поступки, которые толкают его на разлад с собой. Ведь всякое бессознательное смешение и неотделенность вынуждают быть и действовать так, что это не совпадает с собственным бытием». То есть в индивидуации Юнг видел возможность обретения гармонии, покоя (точнее, как уже было сказано выше, психологического комфорта личности). Для этого, судя по его словам, мы должны сделать свое бытие по-настоящему «своим собственным бытием» (а не чьим-то еще!), то есть очистить свое «я» от всех наслоений, от всех влияний, с тем чтобы осталось только «я» — без примеси предков, без голосов коллективного бессознательного, без влияния чего-либо иного, любого «не-я». Возможно ли это, и если да, то к чему это приведет? Очевидно, что сам Юнг (по крайней мере, в 1928 году) на собственном опыте на этот вопрос не ответил. Потому что если бы он разобрал самого себя вот таким образом, то в середине этой луковицы «я» не обнаружил бы ничего (никакого такого «собственного бытия»), кроме той самой безграничной Плеромы, от которой считал таким важным отмежеваться… Но посмотрим дальше. Не может же быть, чтобы «великий Юнг», один из столпов психологической науки 20 века, был столь недальновиден.

В книге «Психологические типы» (1921 г.) термин «индивидуация» определен так: «Индивидуация есть процесс образования и обособления единичных существ, — говоря особо, она есть развитие психологического индивида как существа, отличного от общей, коллективной психологии. Поэтому индивидуация есть процесс дифференциации имеющий целью развитие индивидуальной личности». Постепенно Юнг развил это понимание индивидуации и стал говорить о ней уже не только как о процессе отделения от коллективной психики, но — как о процессе достижения целостности, обретения «самости».

Впрочем, вместе с тем выясняется, что юнговская «самость», по сути, и есть не что иное, как своего рода центр, ядро личности, включающей в себя не только сознание (центром какового является мысль «я»), но и бессознательную психику. Вот он продолжает рассказывать в «объяснительной записке» о своих претензиях к Рамане: «Индусу ясно, что самость как исток души неотличима от бога и что в той мере, в какой человек существует в собственной самости, он не только содержится в боге, но и есть сам бог. Шри Рамана, например, в этом отношении высказывается определенно. Без сомнения, это уравнение есть толкование. Равным образом толкованием является концепция самости как «высшего блага» или как совершенной, желанной цели…»

Термин «толкование» тут можно перевести на человеческий язык как «одна из возможных точек зрения». То есть Юнг, вполне правильно понимая, чем была для Раманы Самость, однако же надменно полагает, будто Рамана (как это сделал бы европейский ученый вроде Юнга) строит гипотезы и говорит о чем-то, чего не знает непосредственно, на собственном опыте. Такое подозрение в отношении Раманы вполне могло возникнуть у человека, который никогда не встречался с Раманой и, более того, сам всю жизнь грешил гипотезами, ни разу не испытав на собственном опыте того, о чем всю жизнь теоретизировал. По этому поводу есть замечательная история, которую в одной из своих бесед рассказал современный немецкий духовный учитель Экхарт Толле. О неком ученом, который изучал свойства меда. Изучив мед настолько, насколько это только возможно, этот ученый знал о меде все: химический состав, молекулярную структуру, способы производства, разновидности пчел, пыльцы и так далее. Он защитил блестящую докторскую диссертацию о меде. А когда его спросили, пробовал ли он когда-нибудь мед, он ответил: «Нет, это не входило в рамки работы над моей диссертацией». Толле говорит: «Если вы попробуете мед, вы мало что о нем узнаете. Но в этом есть другое знание, которое гораздо более непосредственно и мгновенно и не имеет ничего общего с концептуальным знанием, но вы знаете мед гораздо глубже, чем тот, кто знает его только через концепции о нем».

Именно таким был Рамана Махарши, в отличие от Юнга, который был подобен тому самому ученому, знавшему о «меде» («Самости») только на основании своих гениальных догадок и интуиций, а также наблюдений за пациентами. Рамана вовсе не был кабинетным ученым (хотя Юнг пытается оценивать его именно с этих позиций), Рамана даже не был продвинутым ученым-визионером (каковым был Юнг, который, конечно, не просто теоретизировал, но, как свидетельствует «Красная книга», погружался в глубины своего бессознательного посредством видений и «активного воображения», как он называл один из своих методов). Рамана знает непосредственно, о чем говорит. Для него это не догадки и визионерские игрища. В своих наставлениях он просто описывает свой опыт прямого проживания реальности (причем не прошлый опыт, а то, что знает и видит прямо в момент говорения), и иногда дает настройки и указатели для умов своих учеников. Он не просто пробовал этот «мед» Самости, Естества. Он сам «стал» этим «медом». Никаких «толкований», «интерпретаций» и «гипотез». В итоге те, кто оказывался в присутствии Раманы, испытывали буквально взрыв атомной бомбы внутри своего личностного ума… Юнгу не довелось.

(При этом подход Раманы все же можно назвать «научным», потому что он был совершенно экспериментален. В нем не было места для спекуляции и домыслов. Его метод самоисследования «Кто я?» совершенно практичен и экспериментален – вот сам посмотри, говорит Рамана, смотреть надо так-то и так-то. Рамана не конструировал нагромождение сухих теорий, но давал прямое руководство. Его собственное исследование в момент «переживания смерти», когда в подростковом возрасте он почувствовал, что умирает, но вместо того, чтобы запаниковать, просто решил выяснить, кто именно умирает, тоже было совершенно научным экспериментом, в результате которого он распознал ту самую Самость.) ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ