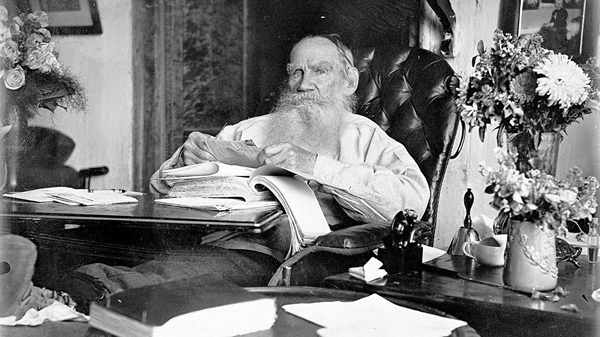

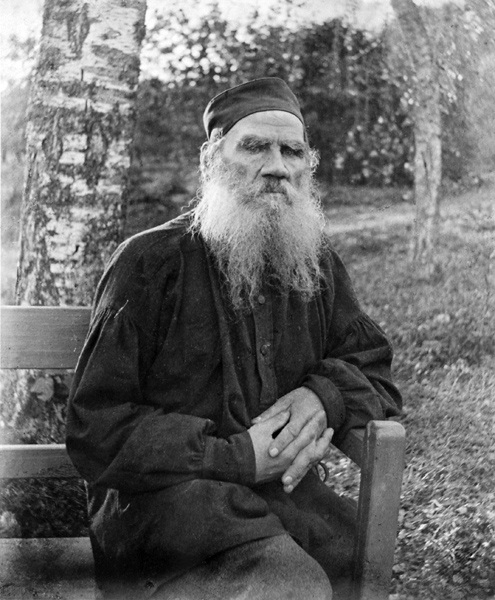

В 1909 году великий русский писатель и мистик Лев Толстой спонтанно открыл для себя практику самоисследования, которую примерно в те же годы дал миру Рамана Махарши. Но был ли Толстой просветлённым (как сейчас многие его называют) или так и не достиг окончательной самореализации? На это могут пролить свет его дневники. Которые сами по себе — отличные указатели Истины. Глеб Давыдов, главный редактор интернет-журнала «ПЕРЕМЕНЫ» и переводчик адвайтических священных Писаний, ознакомился с этими дневниками и посмотрел на них в свете самоисследования.

-

Быв же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божие, отвечал им: не придёт Царствие Божие приметным образом. И не скажут: «вот, оно здесь» или «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.

Лука, гл.17

8 апреля 1909 года Лев Толстой записал в своем дневнике:

«Приучать себя думать о себе, как о постороннем; а жалеть о других, как о себе.

И теперь самое для меня дорогое, важное, радостное; а именно:

Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний, спрашивать себя: чье это желание: Толстого или мое. Толстой хочет осудить, думать недоброе об NN, а я не хочу. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения и сотни и тысячи мелочей, которые так или иначе действуют на него. Только стоит спросить себя: а я что? И все кончено, и Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хочется того или этого — это твое дело. Исполнить же то, чего ты хочешь, признать справедливость, законность твоих желаний, это — мое дело. И ты ведь знаешь, что ты и должен и не можешь не слушаться меня, и что в послушании мне твое благо.

Не знаю, как это покажется другим, но на меня это ясное разделение себя на Толстого и на Я удивительно радостно и плодотворно для добра действует».

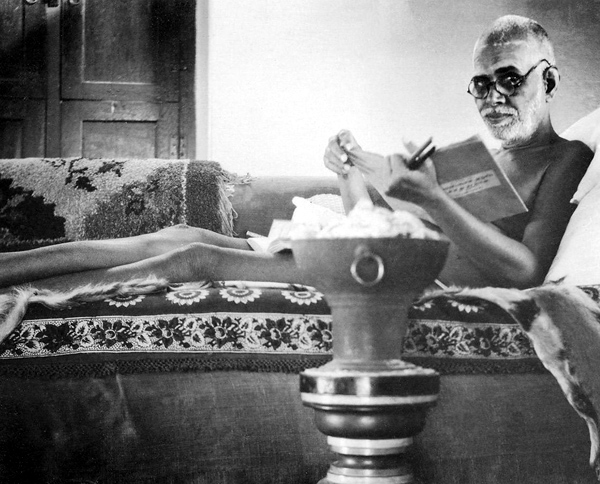

В то время Толстой читал «Бхагавад-гиту», а также изречения индийского святого Рамакришны и труды его ученика Вивекананды. Вполне вероятно, именно благодаря этому на него снизошло откровение, обернувшееся спонтанным открытием практики самоисследования. Практики, которую веды описывали за несколько тысячелетий до этого и которую в 1901 году в модернизированном виде дал человечеству индийский мудрец и святой Рамана Махарши.

Рамана так и назвал эту практику: «Кто Я?» Она сводится к следующему: погружая внимание внутрь, нужно дойти до самой сути самого себя, до своей сердцевины. Установить, кто ты на самом деле – за пределами своих идей о себе, за пределами представлений, концепций, установок, историй, мыслей и эмоций. Отбрасывая все эти вещи как «не себя» (потому что они поддаются наблюдению, то есть феноменальны по отношению к тебе, который их воспринимает, а значит – не могут быть тобой), ищущий, в конце концов, добирается до своей основы – до того изначального и неделимого Я, которое отбросить уже невозможно. Он нащупывает ни с чем не смешанное чистое чувство «Я есть, Я существую». Обнаженное чувство чистого бытия. И убеждается, что это Я, которое просто есть, — это и есть он. Тут луч внимания безоглядно ныряет в истинное Я и исчезает в нем. Как волна исчезает в океане, погрузившись на глубину, внимание растворяется в своем источнике, в чистом истинном Я.

И вот здесь как раз и начинается подлинное самоисследование – маринование в своей истинной природе, в результате которого становится очевидно, что всё отброшенное ранее (идеи о себе, образы себя, воспоминания и представления о себе и так далее — вплоть до чувства «Я есть») на самом деле не существует и никогда не существовало, а лишь казалось существующим, потому что было «оживлено» вниманием и верой, исходившими из истинного Я. И что одно только это истинное Я и можно назвать по-настоящему существующим (а все остальное – лишь его отражениями).

Саду Ом (ученик Раманы, систематизировавший и прояснивший многие из его наставлений) говорит о самоисследовании так: «Никто не знает, кем он является на самом деле! Человек пребывает в сомнениях – он не может понять, кто он на самом деле, несмотря на то что он сам для себя ближе всего на свете. И при этом он прилагает столько усилий к познанию множества совершенно отвлеченных вещей. Что может быть нелепее? Если даже знание человека о самом себе омрачено неразрешимыми сомнениями и хаосом, неудивительно, что его знания о прочих вещах (о мире и Боге), приобретенные умом в результате обучения, а также полученные на собственном опыте, тоже насквозь пропитаны сомнениями. <…> Каким бы человек не был образованным, богатым или могущественным, если у него нет четкого знания своей истинной природы, вся его ученость, величие и сила – лишь иллюзии! Следовательно, самое необходимое знание – это знание собственного «я». Давайте же неотступно исследовать: «Кто я?»

<…> Есть ли какой-нибудь критерий, который позволит нам определить, что некая вещь не является «я»? Да, есть! Критерий такой: существуем ли мы или нет в отсутствие этой вещи? Используя этот критерий, мы теперь можем смело идти в своем исследовании до конца».

Вернемся к Толстому. Хорошо известно, что в последние несколько лет своей жизни он особенно активно отдавался духовным исканиям. Милость, побудившая его искать истину, проявилась сначала в виде сильного страха смерти. Известен даже момент, когда впервые возник этот страх, — в одном из писем жене (от 4 сентября 1869 г.) Толстой писал: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал».

В 1884 году Лев Николаевич использует воспоминания об этом эпизоде в повести «Записки сумасшедшего». Герой тоже ночует в Арзамасе. «Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? – Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. <…> А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. <…> Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, – сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь». – «Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут». Мороз подрал меня по коже».

Очевидно, что тот «я», который стал ненавистен Толстому и от которого он хочет убежать, это та субстанция, которую обычно называют словом эго (или — «ложное я», «личность»). То есть это идея Толстого о том, кто он такой. Идея, в которую он верит как в себя, отождествляется с ней. Эта идея (ложное «я») — не что-то реально существующее и живое. Но оно кажется чем-то очень реальным из-за силы внимания и веры, исходящих из истинного Я. И чаще всего принимается человеком (который не знаком с самоисследованием) за самого себя.

Итак, Милость начала свою работу в писателе сначала в форме страха смерти, а затем развернулась в нескрываемую антипатию к эго, к «образу себя» – то есть ко всему ложному, мертвому и смертному, что он в себе чувствовал и чем себя считал. К тому, что он позднее станет называть собственно «Толстым», отделив это эго от самого себя. Но в то же время продолжая частично отождествляться с ним (что очень мешало ему в его спонтанном «движении» к самореализации, о чем мы еще поговорим подробнее).

Совершенно не зная, как избавиться от этого «себя», ищущий граф стал всерьез помышлять о самоубийстве. Хотел повеситься и застрелиться. Много мучался и страдал.

Но временами этот «Толстой» («образ себя», ложное «я», эго) вдруг отодвигался на задний план, и тогда радость и счастье водворялись там, где до этого были страх смерти и желание уничтожить в себе ложь (а заодно и самого себя из-за возникавшей в уме путаницы и отождествления): «»Он (т.е. Бог, — Г.Д.) знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования Бога я переходил к отыскиванию отношения к нему (курсив мой, — Г.Д.), и опять мне представлялся тот Бог, наш творец, в трёх лицах, приславший Сына-искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня Бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и опять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя». Так писал Толстой в «Исповеди» (издана в 1884 г.). То есть как только он пытался понять что-то о своих взаимоотношениях с Богом, которого так явственно чувствовал внутри себя, сразу же возвращалась двойственность восприятия («я» и «Бог»), а с этой двойственностью возвращался и «Толстой». Безжизненный и (особенно по контрасту с благодатью Бога) столь гнетущий.

Судя по «Исповеди», спонтанные моменты счастья возникали в тот момент, когда ум Толстого обращался к живому бытию, к переживанию чувства «Я есть», не смешанного ни с какими идеями о самом себе. Толстой называл эти моменты «поиском Бога». И как только эта обращенность к Богу исчезала, он снова сталкивался с привычным «собой». И на него опять накатывали мысли о самоубийстве. «Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не верить в Него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти Его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу ещё? – вскрикнул во мне голос. – Так вот Он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь». («Исповедь».)

В это время Толстой глубоко изучает христианство. И делает одно чрезвычайно важное открытие. Оно сформулировано в тексте под названием «В чем моя вера» (тот же 1884 г.): «Место, которое было для меня ключом всего, было место из V главы Матфея, стих 39-й: “Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу”. Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас – не то, что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении. “Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу”. Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде».

Не буду здесь сейчас во всех подробностях разбирать сложные отношения Толстого с христианством. Скажу только вкратце, к чему, по сути, сводится только что упомянутое обнаружение:

«Непротивление злу», как его внезапно в тот момент осознал Толстой, это вовсе не призыв к необходимости пострадать (как это обычно интерпретировала церковь), а указание на то, чтобы, не отвечая насилием на зло, всегда и независимо ни от чего оставаться в любви. То есть: не отвлекаться от царствия Божия внутри, не вовлекаться в суету мира, не вовлекаться в ум. Оставаясь Собой. Истинным Собой (а не ложным «Толстым», состоящим преимущественно из оценок, мнений и дурных привычек). То есть – заповедь «не противиться злу» не говорит о необходимости пострадать (как принято было понимать это), «не противиться злу» — это означает в первую очередь «Быть единым с Богом».

В сущности, это совершенно то же самое, что говорит Рамана Махарши, когда указывает, что для реализации своей истинной природы (истинного Я) внимание необходимо удерживать и растворять в ощущении Я, игнорируя все возникающие мысли, эмоции и состояния, и ни в коем случае не вовлекаясь в них, то есть: не пытаясь их исправить, подавить или устранить (иначе говоря, не пытаясь силою бороться со злом). Любая борьба с ними и попытка что-то с ними сделать, говорил Рамана, всегда будет только подкреплять их и поддерживать в них жизнь. Поэтому он предлагал не противиться им, а делать следующее:

«Если возникают другие мысли, тем самым указывая на потерю внимания к Истинному Я, нужно не додумывая их до конца, вопрошать: «К кому приходят эти мысли?» Имеет ли значение, сколько возникает мыслей? Чтобы увести внимание от мыслей и обратить его на Истинное Я, нужно бдительно вопрошать в тот самый момент, когда приходит каждая из мыслей: «К кому она пришла?». Если делать так, ответом будет «Ко мне». Если затем спросить: «Кто я?», ум (наша сила внимания) обратится назад (от мысли) к своему источнику (Истинному Я); тогда, поскольку нет никого, кто направлял бы на нее внимание, возникшая мысль также утихнет. Если постоянно выполнять эту практику, способность ума пребывать в своем источнике будет возрастать. Когда ум (внимание), являющийся тонким, выходит через мозг и органы чувственного восприятия (являющиеся плотными), появляются имена-и-формы (объекты этого мира), также являющиеся плотными; когда же он пребывает в Сердце (своем источнике, Истинном Я), имена-и-формы исчезают. Удерживать ум в Сердце (используя описанные выше средства сохранения внимания на Истинном Я) и не позволять ему выходить оттуда – одно лишь это называется «обращенностью на Истинное Я» или «обращенностью внутрь». Позволять уму выходить из Сердца – одно лишь это называется «обращенностью вовне». Когда таким образом ум пребывает в Сердце, «я» («я»-мысль, эго), являющаяся корнем всех мыслей, исчезает, и остается сиять лишь вечно существующее Истинное Я».

И Толстой нащупывал это. Знал, что непротивление злу – это, в сущности, просто постоянная обращенность вовнутрь. Так, в книге «Царство Божие внутри вас» (1893 г.) Толстой говорит: «По учению Христа человек, который видит смысл жизни в той области, в которой она несвободна, в области последствий, т.е. поступков, не имеет истинной жизни. Истинную жизнь, по христианскому учению, имеет только тот, кто перенес свою жизнь в ту область, в которой она свободна, – в область причин, т.е. познания и признания открывающейся истины». Проще говоря: по-настоящему живет только тот, кто все свое внимание отдает Богу (он же – истинное Я), то есть бытию, а не деланию. Реальности того, что поистине есть сейчас.

Что же в этом случае происходит с таким человеком в сфере действий? Толстой говорит: он, «соединяясь с источником всеобщей жизни, совершает дела уже не личные, частные, зависящие от условий пространства и времени, но дела, не имеющие причины и сами составляющие причины всего остального и имеющие бесконечное, ничем не ограниченное значение». То есть человек, отдав себя полностью Богу (реальности Того, что Есть), становится полым сосудом, проводником для никому неведомых и неисповедимых путей Господних.

Что же насчет самого Толстого? Получилось ли у него на практике достичь этого состояния, стать воплощением той истины, которая открывалась ему? Или это так и осталось для него чем-то из области спонтанных озарений и прозрений, которые он превратил затем в богословские трактаты или, в лучшем случае, позволил героям своих художественных текстов попытаться стать воплощениями этих истин? Об этом мы уже никогда не узнаем. Но мы можем понаблюдать за дневниковыми записями последних трех лет его жизни. Вот некоторые из них, особенно очевидно касающиеся нашей темы.

«Нынче новый, 1908 год, 1 января. Ясная Поляна. […] В первый раз с необыкновенной, новой ясностью сознал свою духовность: мне нездоровится, чувствую слабость тела, и так просто, ясно, легко представляется освобождение от тела,— не смерть, а освобождение от тела; так ясна стала неистребимость того, что есть истинный «я», что оно, это «я», только одно действительно существует, а если существует, то и не может уничтожиться, как то, что, как тело, не имеет действительного существования. И так стало твердо, радостно! Так ясна стала бренность, иллюзорность тела, которое только кажется.

То, что жизнь только в усилии нравственном, видно из того, что во сне не можешь сделать нравственного усилия и совершаешь самые ужасные поступки.

Жизнь людей без нравственного усилия — не жизнь, а сон.

31 января 1908. […] Как бы хорошо и как нужно для жизни не забывать, что звание человека настолько выше всех возможных человеческих званий, что нельзя не относиться одинаково к царице и проститутке и т. п.

Всегда обещают и ждут за добрые дела награду в будущем, в вечности. Она — награда — и есть в вечности, в настоящем, в вневременном моменте.

Я узнал благо и учение жизни на исходе своей и потому сам уже не могу воспользоваться этим знанием. И потому нужно, я обязан передать то, что знаю людям. В первый раз живо почувствовал это обязательство.

<…> Я нынче все больше и больше начинаю забывать. Нынче много спал и, проснувшись, почувствовал совершенно новое освобождение от личности: так удивительно хорошо! Только бы совсем освободиться. Пробуждение от сна, сновидения это образец такого освобождения.

9 февраля 1908 г. […] Думал ночью как будто заново о смысле жизни. И опять все то же, что должен и можешь делать то, чего требует от тебя твое духовное сознание. И не то что должен перед кем-нибудь, а неизбежно поощряем к этому тем, что одна только эта деятельность дает истинное благо. Если же спрашивать, зачем? Зачем — не мое дело и мне не нужно и не дано знать. Нет и органов для того, чтобы понять это.

10 марта 1908 г. Иногда по старой привычке хочется загадать, что если будет столько шагов, сколько предполагаю, то… все будет хорошо. Но сейчас же спрашиваю себя: что хорошо? и знаю, что и так все очень хорошо, и нечего загадывать. Потом, встречаясь с людьми, вспоминаю, а большей частью забываю то, что хотел помнить, что он и я одно. Особенно трудно бывает помнить при разговоре. Потом лает собака Белка, мешает думать, и я сержусь и упрекаю себя за то, что сержусь. Упрекаю себя за то, что сержусь на палку, на которую спотыкаюсь.

23 марта. Если бы было известно, что смерть ухудшает наше положение, жизнь в виду неизбежной смерти была бы ужасна. Если же бы мы наверно знали, что смерть улучшает наше положение, мы пренебрегали бы жизнью.

31 марта 1908 г. Я прежде думал, что разум (разумение) есть главное свойство души человеческой. Это была ошибка, и я смутно чувствовал это. Разум есть только орудие освобождения, проявления сущности души — любви. (Очень важно.)

28 апреля 1908 г. Нынче, лежа в постели, утром пережил давно не переживавшееся чувство сомнения во всем. В конце концов, остается все-таки одно: добро, любовь — то благо, которое никто отнять не может. <…>

6 мая 1908 г. <…> В первый раз сейчас, гуляя, ясно вполне понял благодетельность осуждений, укоров, стыда людского. Понял, как это загоняет в себя,— разумеется, если есть в себе то, куда уйти. Прямо хорошо, желательно.

Умереть — значит уйти туда, откуда пришел. Что там? Должно быть, хорошо, по тем чудесным существам детям, которые приходят оттуда.

29 мая 1908. <…> Положение человека, идущего вперед к благу, которое все отодвигается от него, подобно тому, что, как говорили мне, делают с упрямыми лошадьми. К оглоблям впереди их утверждают кусок хлеба с солью так, что лошадь чует его, но не может достать. И она тянется и движется, желая достать хлеб, но это самое движение отодвигает хлеб, и так до бесконечности. То же и с людьми: благо никогда не достигается, потому что при достижении одного блага сейчас же представляется новое. А благо — совершенство бесконечное, как бог. <…>

3 июня. 1908 г. Третьего дня получил письмо с упреками за мое богатство и лицемерие и угнетение крестьян, и, к стыду моему, мне больно. Нынче целый день грустно и стыдно. Сейчас ездил верхом, и так желательно, радостно показалось уйти нищим, благодаря и любя всех. Да, слаб я. Не могу постоянно жить духовным «я». А как не живешь им, то все задевает. Одно хорошо, что недоволен собой и стыдно, только бы этим не гордиться.

10 июня 1908 г. Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о «маменьке», которую я совсем не помню, но которая осталась для меня святым идеалом. Никогда дурного о ней не слышал. И, идя по березовой аллее, подходя к ореховой, увидел следок на грязи женской ноги, подумал о ней, об ее теле. И представление об ее теле не входило в меня. Телесное все оскверняло бы ее. Какое хорошее к ней чувство! Как бы я хотел такое же чувство иметь ко всем: и к женщинам и к мужчинам. И можно. Хорошо бы, имея дело с людьми, думать так о них, чувствовать так к ним. Можно. Попытаюсь.

13 июня. […] Говорят: есть три времени: прошедшее, настоящее, будущее. Какая грубая и вредная ошибка. Есть два вида времени: прошедшее и будущее; настоящее же вне времени. И жизнь истинная, свободная вне времени, т. е. в настоящем. Как это важно знать. Можно жить только настоящим, т. е. свободно. Сейчас не могу так записать, как думалось. Знаю только, что это очень, очень важно. Вел и веду себя в смысле истинной жизни, т. е. любви в настоящем, довольно хорошо.

23 июня 1908. <…> Cебялюбие, т. е. любить себя больше всего,— и величайшее заблуждение и высшее совершенство. Заблуждение, когда любишь больше всего свою личность, и высшее совершенство, когда любишь больше всего то духовное начало, которое живет и проявляется во мне.

(Толстой нащупывает путь подлинного самоисследования – отдавать всю свою любовь и внимание истинному Себе, — Г.Д.)

26 июня 1908 г. <…> Почувствовал нынче в первый раз возможность, как говорит Вивекананда, чтобы все вместо «я» сделалось «ты»,— почувствовал возможность самоотречения не во имя чего-нибудь, а во имя здравого смысла. Трудно отвыкать от табаку, пьянице от вина, а труднее и вместе с тем нужнее всего отучиться от этого ужасного пьянства собою, своим «я». А я начинаю — теперь, перед смертью — чувствовать возможность такого отречения. Не велика заслуга.

2 июля 1908 г. Вчера тяжелый разговор. Все я плох. Одно хорошо, что знаю и чувствую это. Благодетельность телесных страданий еще не умею понимать и чувствовать, а знаю, что она есть. Зато благодетельность оскорблений, укоров, клевет, даже злобы и знаю и даже чувствую.

1 августа. Здоровье все так же, ноге лучше, общее состояние хуже, то есть ближе к смерти. Нынче ночью испытал без всякой внешней причины особенно сильное и мало сказать: приятное, а серьезное, радостное чувство совершенного отпадения не страха даже, а несогласия со смертью. Очень радуюсь этому, потому что это чувство, я знаю, не случайное, проходящее, а оно может, не будучи испытываемо беспрестанно, оставаться в глубине души, и это очень хорошо. Чувство это подобно тому, что бы испытал человек, узнав неожиданно для себя, что там, где он считал себя вдали от дома, он подле него, и что то, что он считал чем-то странным и чуждым, есть самый дом его.

28 сентября 1908. В душе хорошо. Идет работа. Только теперь настоящая работа, только теперь, в 80 лет, начинается жизнь. И это не шутка, если понимать, что жизнь меряется не временем.

26 октября 1908. <…> Истинное христианство не сердится на нехристианские поступки людей, а старается только самому не поступать не христиански — сердиться.

<…> Как я прекрасно забыл все прошедшее и освободился от мысли о будущем. Да, начинаю в этой жизни выходить из нее, из главного условия ее: времени.

28 октября 1908. Вчера очень тяжело болел. Слабость и сон. Так ясно было, что такова смерть: уничтожение сознания этой жизни, то есть этого проявления жизни. И так хорошо!

[…] Да, вчера было очень хорошо. Также и нынче. Нынче с особенной ясностью и силой чувствую истинную, вневременную жизнь.

Какая ни с чем не сравнимая, удивительная радость — и я испытываю ее — любить всех, все, чувствовать в себе эту любовь или, вернее, чувствовать себя этой любовью. Как уничтожается все, что мы по извращенности своей считаем злом, как все, все — становятся близки, свои… Да не надо писать, только испортишь чувство.

Да, великая радость. И тот, кто испытал ее, не сравнит ее ни с какой другой, не захочет никакой другой и не пожалеет ничего, сделает все, что может, чтобы получить ее. А для того, чтобы получить ее, нужно одно небольшое, но трудное в нашем извращенном мире,— одно: отучить себя от ненависти, презрения, неуважения, равнодушия ко всякому человеку. А это можно. Я сделал в этом отношении так мало, а уже как будто вперед получил незаслуженную награду.

С особенной силой чувствую сейчас — или, скорее, чувствовал сейчас на гулянье эту великую радость — любви ко всем.

Ах, как бы удержать ее или хоть изредка испытывать ее. И довольно.

2 ноября 1908. <…> Гуляю, сижу на лавочке и смотрю на кусты и деревья, и мне кажется, что на дереве большие два как бы ярко-оранжевые платка; а это на вблизи стоящем кусте два листка. Я отношу их к отдаленным деревьям, и это два большие платка, и ярко-оранжевые они оттого, что я отношу цвет этот к удаленному предмету. И подумал: весь мир, какой мы знаем, ведь только произведение наших внешних чувств: зрения и осязания… и наших соображений. Как же верить в реальность, единую реальность мира, каким мы его представляем себе? Какой он для блох? Какой для Сириуса, для неизвестного мне существа, одаренного неизвестными мне чувствами? И пространство и время — это все мною построено. То, что я называю бесконечно малыми существами, нисколько не меньше меня. И то, что я называю моментом, нисколько не меньше того, что я называю вечностью. Одно, одно есть, то, что сознает, а никак не то, что оно познает и как.

15 ноября 1908. Вчера до 12 часов играл в карты. Совестно, гадко. Но подумал: люди скажут: «Хорош учитель, играет в винт три часа сряду». И по-настоящему подумал: это-то и нужно. В этом-то настоящее, нужное для доброй жизни смирение. А то генерал должен держаться, как генерал, посланник — как посланник, а учитель — как учитель. Неправда. Человек должен держаться как человек. А человеку свойственно прежде всего смирение, желать быть униженным. Это не значит, что надо играть в карты, если можешь делать другое, нужное людям, но значит, что не надо бояться суждений людей, а, напротив, хорошо уметь переносить их. […]

3 декабря 1908. Очень хорошее душевное состояние. Много спал. Начал с того, что увидал в себе всю свою мерзость, преобладание славы людской над настоящими требованиями жизни. Увидал это (что и давно чуял) и при тяжелом чувстве от письма какой-то женщины, упрекающей меня за письмо, и по тому, с каким интересом, читая газеты, искал глазами слово «Толстой». Как еще я далек от чуть-чуть порядочного, как плох. Сейчас пишу это и спрашиваю себя: и это пишу я не для тех, кто будет читать этот дневник? Пожалуй, отчасти. Да, работать надо над собой — теперь, в 80 лет, делать то самое, что я делал с особенной энергией, когда мне было 14, 15 лет: совершенствоваться; только с той разницей, что тогда идеалы совершенства были другие: и мускулы, и вообще то, что нужно для успеха среди людей. Ах, если бы приучиться всю, всю энергию класть на служение богу, на приближение к нему. А приближение к нему невозможно без служения людям. […]

2 июля 1908. Ясная Поляна. Начинаю дневник для себя — тайный.

Положение мое было бы мучительно, если бы не сознание того, что все это на пользу душе, если только положить жизнь в душе.

Если бы я слышал про себя со стороны, — про человека, живущего в роскоши, с стражниками, отбивающего все, что может, у крестьян, сажающего их в острог, и исповедующего и проповедывающего христианство, и дающего пятачки, и для всех своих гнусных дел прячущегося за милой женой, — я бы не усомнился назвать его мерзавцем! А это-то самое и нужно мне, чтобы мог освободиться от славы людской и жить для души.

<…>

Мучительно тяжело на душе. Знаю, что это к добру душе, но тяжело.

Когда спрошу себя: что же мне нужно — уйти от всех. Куда? К богу, умереть. Преступно желаю смерти.

<…> Я верю, что это-то перенесение этой жизни и нужно мне.

Помоги, господи, помоги, помоги!!!!

Уйти хорошо можно только в смерть.

3 июля. Все так же мучительно борюсь, но плохо борюсь. Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд и страдание. То грумондские мужики в остроге, то стражники, то старик В. Суворов, который говорит: «Грешно, граф, ох, грешно, графиня обидела». То эта безумно и гадко корыстная, несправедливая дорога. Трудно, не знаю: оттого ли, что я не в духе, или я не в духе от всех этих ужасов. О, помоги, помоги мне, во мне.

1 января 1909. Очень, очень хорошо. Неперестающая радость сознания все большего и большего соединения со всем — любовью. Вчера еще понял грубую ошибку, начав описывать лицо нелюбимое.

27 февраля 1909. Вчера чувствовал себя совсем больным, ничего не ел, и слабость телесная, но духовное состояние — напротив. <…> Чувствую близость смерти, и если умирать — это то, что я чувствовал вчера и отчасти нынче, то это одно из лучших состояний, испытанных в этой жизни.

10 марта 1909. Все бедствия от предания, инерции старины. Кофточка разлезлась по всем швам, так мы из нее выросли, а мы не смеем снять ее и заменить такой, какая впору, и ходим почти голые все от любви к старине. […]

Важность, значительность последствий наших поступков нам не дано знать. Доброе слово, сказанное пьяному нищему, может произвести более важные и добрые последствия, чем самое прекрасное сочинение, верно излагающее законы жизни. И потому руководиться в выборе своих поступков нельзя предполагаемыми последствиями, а только нравственным для себя достоинством поступка.

(Нравственное достоинство, по Толстому, это руководствоваться любовью и чувством истины в сердце, а не правилами и принятыми в обществе моральными нормами. – Г.Д.)

8 апреля 1909 г. Приучать себя думать о себе, как о постороннем; а жалеть о других, как о себе.

И теперь самое для меня дорогое, важное, радостное; а именно:

Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний, спрашивать себя: чье это желание: Толстого или мое. Толстой хочет осудить, думать недоброе об NN, а я не хочу. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я,

то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения и

сотни и тысячи мелочей, которые так или иначе действуют на него. Только

стоит спросить себя: а я что? И

все кончено, и Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хочется

того или этого — это твое дело. Исполнить же то, чего ты хочешь,

признать справедливость, законность твоих желаний, это — мое дело. И ты ведь знаешь, что ты и должен и не можешь не слушаться меня, и что в послушании мне твое благо.

Не знаю, как это покажется другим, но на меня это ясное разделение себя на Толстого и на Я удивительно радостно и плодотворно для добра действует.

11 апреля 1909 года. Два дня не писал. Здоровье нехорошо. На душе уже не так хорошо, как было. Толстой забирает силу надо мной. Да врет он. Я, Я, только и есть Я, а он, Толстой, мечта, и гадкая и глупая. Холод, снег.

12,13 апреля 1909. Вчера писал несколько писем, нездоровится. Разделение менее ясно и радостно, но есть. Как всегда, движение оставляет след, и след чувствительный. Писал статью и вчера, и сегодня. И не дурно. Подвигается. <…> Нынче я очень не в духе. Все раздражает. Держусь, и слава богу, деление помогает.

(Очевидно, имеется в виду разделение между «Толстым» и истинным Я, описанное в записи 8 апреля 1909 г. Он использует его как практику, но по-прежнему при этом отождествляется с неким образом себя, — Г.Д.)

14 апреля 1909. Все нехорошо себя чувствую телесно. Душевно не могу жаловаться. Вчера, несмотря на дурное расположение духа, был лучше, чем третьего дня. Разделение чувствовал. Нынче проснулся в 5 и не мог спать; занялся статьей, и кажется, недурно.

<…> В общем же, как ни стыдно признаться, хочется умереть.

23 апреля 1909 г. Разделение себя слабее чувствую. Но чувствую иногда.

Чувствую близость перехода, важного и хорошего перехода, перемены. […] Такое состояние близости к перемене очень, смело скажу, радостно. Так ясно видишь, что нужно делать, чего не нужно.

9 мая 1909 г. Очень плохо, грубо, ненужно грязно. Идет снег и вчера и нынче. <…>

1 сентября 1909 года. Ночью и поутру нашло, кажется, никогда не бывшее прежде состояние холодности, сомнения во всем, главное, в боге, в верности понимания смысла жизни. Я не верил себе, но не мог вызвать того сознания, которым жил и живу. Только нынче с утра опомнился, вернулся к жизни. Все это казнь за недобрые, нелюбовные чувства, на которые я попустил себя в предшествующие дни. И поделом. Как ни странно это сказать: знание бога дается только любовью. Любовь есть единственный орган познания его.

10 сентября 1909 г. Ничего не хочется писать. И прекрасно. На душе очень, очень хорошо.

Все думаю: за что мне такое счастье. Все, что мне нужно, есть у меня; и что важнее всего, знаю, что это — то, что одно нужно мне, есть у меня, а именно, сознание своей жизни в очищении, проявлении, освобождении духа. Была величайшая помеха — забота о славе людской, и на меня навалился такой излишек этой славы и в таком пошлом виде славы перед толпой, что внешним образом, отталкивая — лечит. Так что борьба легка и радостна даже.

Ищу радости в похвале людской: иногда достигаю, иногда случается совсем обратное — ругают. Когда же и достигаю, не получается полного удовлетворения: хочется еще и еще. Когда же удается вспомнить вовремя о губительности заботы о славе людской и подавить ее, всегда радостно, и радость эту никто не может уничтожить. И ничего больше не хочется.

27 октября 1909 г. Одно хотел записать, это — мое ясное сознание своего ничтожества во всех отношениях.

24 декабря 1909 г. Видел во сне отрицание бога и еще возражение на свое представление об общем лучшем устройстве жизни вследствие отказа от борьбы.

[…] Чем больше мы уверены в том, что полное совершенство достижимо в этой жизни, тем труднее и меньше мы движемся к достижению наибольшего, доступного нам совершенства.

7 января 1910 г. Душевное состояние немного лучше. Нет беспомощной тоски, есть только неперестающий стыд перед народом. Неужели так и кончу жизнь в этом постыдном состоянии? Господи, помоги мне, знаю, что во мне; во мне и помоги мне.

29 сен. <…> Если есть какой нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Говорят: нет матерiи, вещества. Нет, она есть, но она только то, посредством чего Б[ог] не есть ничто, не есть не живой, но живой Б[ог], посредством чего Он живет во мне и во всем. Зачем, это я не знаю, но знаю что это есть.

Надо помнить, что моя душа не есть что то — как говорят — божественное, а есть сам Бог. Какъ только я Бог, сознаю себя, так нет ни зла, ни смерти, ничего, кроме радости.

[9 октября.] Здоровье лучше. Ходил и хорошо поутру думал, а именно:

Тело? Зачем тело? Зачем пространство, время, причинность? Но ведь вопрос: зачем? есть вопрос причинности. И тайна, зачем тело, остается тайной.

11 октября 1910 г. Все чаще и чаще при общении с людьми воспоминаю, кто я настоящий и чего от себя требую, только перед богом, а не перед людьми.

23 октября 1910 г. Я потерял память всего, почти всего прошедшего, всех моих писаний, всего того, что привело меня к тому сознанию, в каком живу теперь. Никогда думать не мог прежде о том состоянии, ежеминутного памятования своего духовного «я» и его требований, в котором живу теперь почти всегда. И это состояние я испытываю без усилий. Оно становится привычным. Сейчас после гулянья зашел к Семену поговорить об его здоровьи и был доволен собой, как медный грош, и потом, пройдя мимо Алексея, на его здоровканье почти не ответил. И сейчас же заметил и осудил себя. Вот это-то радостно. И этого не могло бы быть, если бы я жил в прошедшем, хотя бы сознавал, помнил прошедшее. Не мог бы я так, как теперь, жить большей частью безвременной жизнью в настоящем, как живу теперь. Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях), всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу — не помню. Удивительно. А между тем думаю, что эта радостная перемена у всех стариков: жизнь вся сосредотачивается в настоящем. Как хорошо!»

***

На этом прекращаем цитирование дневника. Из приведенных записей отчетливо видно, насколько близко писатель подошел к полному растворению эго в Истине. С другой стороны, посмотрев на этот дневник, можно обнаружить, какие именно механизмы чаще всего оказывались препятствием для этого полного растворения.

Кратко обозначу здесь только один такой механизм (хотя есть и несколько других, но уже пора заканчивать эту статью). Итак, мы можем наблюдать в процитированных записях следующее: Толстой не раз укоряет себя за те проявления эго, которые, в силу своего воспитания и обусловленности, полагает особенно порочными. Он прямо-таки осуждает и гнобит себя за эти проявления. И очевидно, что именно подобного рода самоосуждения как раз и приводили его к депрессивным состояниям и желанию убить себя. Зачастую бывало так, что лишь доведя себя самоосуждениями до крайних и отчаянных состояний, он по-настоящему разворачивал внимание внутрь и обращался к Богу. И только тогда находил свет, отдых и истинную любовь. Так работала Милость. Будучи человеком наблюдательным, Толстой, конечно же, заметил это. А заметив, стал превращать самоосуждения и самобичевания в своего рода духовную практику. В итоге эта техника вошла у него в привычку. Он, видимо, даже не слишком осознавал, что самообвинения исходят из ложного «я». И что не сами по себе самоосуждения возвращают его к истинному Я, но Милость, которая включается вслед за ними. Сами же они – в конечном счете отвлекали его внимание от истинного Я, заставляли сильно страдать и поддерживали отождествление с ложным «я» (которое одно только и может быть источником любых осуждений, в том числе самоосуждений, ведь осуждения – это всегда результат некой обусловленности, неких твердых убеждений, то есть всего того, что и составляет структуру эго).

Граф пытался контролировать свои эмоциональные состояния и чувства и использовать их для духовного самоочищения, забывая, что сам факт попытки такого контроля говорит об отождествлении с неким контролирующим (ложным) «я». В то же время он ясно понимал, что «истинное христианство не сердится на нехристианские поступки людей, а старается только самому не поступать не христиански — сердиться». Стараясь (не всегда успешно) воплощать этот идеал «непротивления злу насилием» в своих взаимодействиях с внешним миром, он, тем не менее, к самому себе продолжал относиться как к ненавистному врагу. (Конечно, он был непримирим по отношению к «себе» ложному, но ведь он при этом в значительной степени продолжал с ним отождествляться.) Толстой использовал «технику самоосуждения» для духовного роста, но тем самым лишь погружался все глубже в войну с призраками, подпитывая их своим вниманием.

Если бы у Толстого был в тот момент гуру и великий русский писатель имел бы возможность поговорить с ним, вероятно, он смог бы избежать множества психологических затруднений (в том числе, вытекающих из отождествления с образом «великого русского писателя»). Он мог бы и не страдать так сильно, ведь в страданиях действительно нет абсолютной необходимости для духовного роста. По крайней мере, непременным условием для самореализации их назвать нельзя.

Гуру сказал бы Толстому: «Лев Николаич, не обращай внимания на все эти вещи, просто оставайся истинным Собой, будь един с истинным Я, не трогай ум, просто будь!» И Толстой поверил бы ему, посмотрел на все это из истинного Я, расслабился бы, посмеялся и, глядишь, превратился бы в настоящего русского Будду.

Но гуру в физической форме у Толстого не было. Ему пришлось идти самостоятельно, интуитивно нащупывая правильный путь, а потом снова теряясь в дебрях своего крепкого психологического ума, в тенистых закоулках своего образования (в том числе религиозного, которое говорило ему, что самобичевание необходимо), культурной обусловленности (такой как представления о дворянской чести и долге) и образа себя, связанного с высокой ответственностью перед народом и человечеством.

Саду Ом писал: «Сама природа нашего внимания (внимания истинного Я) – это Милость. Это означает, что, на что бы мы ни обращали наше внимание, что бы мы ни наблюдали и на что бы ни смотрели, эта вещь подпитывается и расцветает, получая благословение Милости. <…> Соответственно, чем больше мы направляем внимание на ум, на мысли, являющиеся формами мира (объектами второго и третьего лица), тем больше они подпитываются и множатся. Это и есть препятствие. Чем больше их касается наше внимание – взгляд Милости – тем сильнее будет становиться блуждание ума и тем больше будет его доминирующие влияние. По этой самой причине ум не может отрицать что-либо, думая «я не есть это, я не есть это». Но если наше внимание (внимание Истинного Я) направляется только на Себя, мы подпитываем тем самым только знание нашего бытия. Поскольку внимание больше не направлено на ум, он лишается своей силы – поддержки высшей Милости».

Зная это, Толстой не винил бы себя за свойственные его эго-структуре проявления: тщеславия, самодурства, осуждений, самодовольства, обжорства, похоти, раздражительности и проч. Не старался бы убежать от этих проявлений, изменить или подавить их. В очередной раз заметив в себе что-нибудь в этом роде, он не тратил бы силы на все эти вещи, а тут же возвращался бы в свою истинную позицию – к незатронутому ими, всегда чистому и безупречному истинному Я. Просто оставался бы единым с истинным Собой, которого он порой так ясно чувствовал и знал. С тем Богом, который внутри и который не судит, не корит и не борется со злом. Который есть сама жизнь, и радость, и любовь, и спокойствие.